セラミドのこだわり

DSRは2002年の創業時から「セラミド」にこだわったスキンケア製品の開発を行ってきました。

当時はほとんど注目されていなかったセラミドですが、スキンケアに必要で不可欠な成分であることを知り、

敏感肌で悩んでいる方々の役に立つ製品を作りたいという想いで、どこよりもセラミドにこだわった製品づくりを行っています。

なぜセラミドにこだわるのか

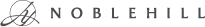

皮膚は、乾燥や外部からの化学物質や微生物などの侵入から身体を守るバリアの働きや、免疫のセンサーの働き、物理的なクッションの働きなど様々な機能をもっています。

特にバリアとしての機能は重要です。皮膚のバリア機能は、角質層の角質細胞間脂質と天然保湿因子、そして皮膚表面に分泌される皮脂によって保たれています。 その中でも角質細胞間脂質は最も重要な要素で、ラメラ構造と呼ばれる脂質二重層が何重にも重なった層状の構造をもち、水分の喪失を防ぐだけでなく、外界からの微生物や化学物質などの侵入を防いでいます。

バリア機能が損なわれると水分を喪失して乾燥するだけでなく、外界から微生物や化学物質など様々な刺激となるものが侵入してくるため、炎症や肌荒れ、ニキビなど様々なトラブルを引き起こす原因となります。

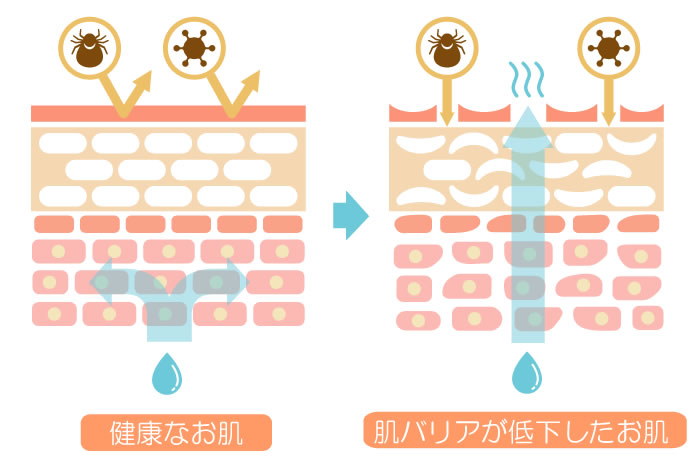

セラミドは、バリア機能に重要な角質細胞間脂質の約50%を占めており、肌をすこやかに保つ上で非常に重要な成分です。

セラミドは日常の洗顔で失われがちです。さらに、摩擦や生活習慣の乱れ、ストレスなどによっても減少していきます。

加齢によっても減少し、50歳代では10代の約50%ほどになってしまいます。

「ヒト型セラミド」のこだわり

セラミドには、「ヒト型セラミド」「糖セラミド」「疑似セラミド」といった種類が存在します。 セラミドにグルコースなどの糖が結合したものを糖セラミド(グリコシルセラミド)と呼びます。セラミドの構造に似せて合成されたセラミド類似物質は疑似セラミドと呼ばれています。 ヒトの肌でバリア機能の要としてはたらくセラミドは、ヒト型セラミドと呼ばれています。

糖セラミドは角質細胞間脂質に約5%程度含まれていますが、バリア機能の修復には妨げになるようです。しかし、表皮の中でセラミドが合成される際、糖セラミドは前駆物質として利用されます。またフィトスフィンゴシンのようなスフィンゴイド塩基(セラミドの構成要素です)はセラミドの合成を促進するのではないかと言われています。疑似セラミドは安価で、保湿機能を高める効果が期待できます。

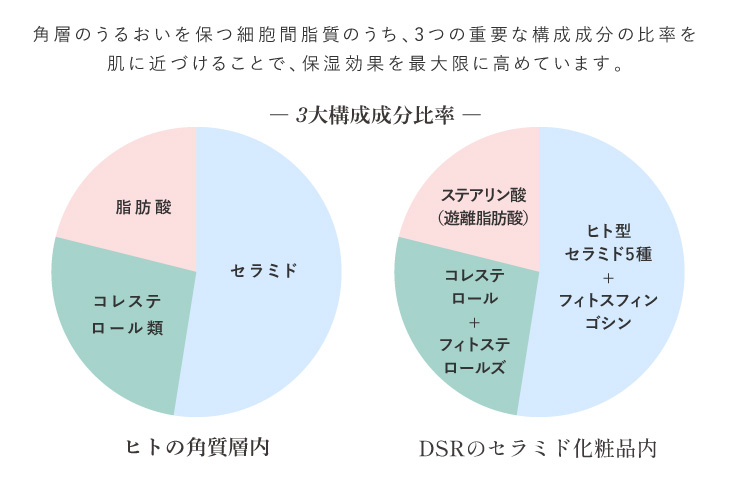

バリア機能にはこのヒト型セラミドが重要で、ヒト型セラミドを皮膚に塗布することでバリア機能が回復することが報告されています。また、それには他の細胞間脂質であるコレステロールと脂肪酸も一緒に配合しなければ効果が得られないという報告もあります。

DSRでは、最もバリア機能の修復に効果が高く、ヒトの肌に親和性が高いヒト型セラミドを使用しています。ヒト型セラミドは合成で作られるものと天然由来のものがあります。 天然のほうが炭素数が長く、バリア機能としては優れいていることがわかっており、一部の製品に天然セラミドを使用しています。

ラメラ型・カプセル型セラミドのこだわり

ヒト型セラミドが効果的にバリア機能を発揮するためにはセラミドだけではなくコレステロールと脂肪酸が一緒に配合されていなければなりません。角質細胞間脂質としては、セラミドとコレステロール、脂肪酸の比率は1:1:1(モル比)で、この比率で化粧品に配合すると高い効果が得られます。重量%ではだいたい2:1.5:1くらいです。 この比率はセラミドやコレステロールの比率がある程度高くても効果が高くなります。

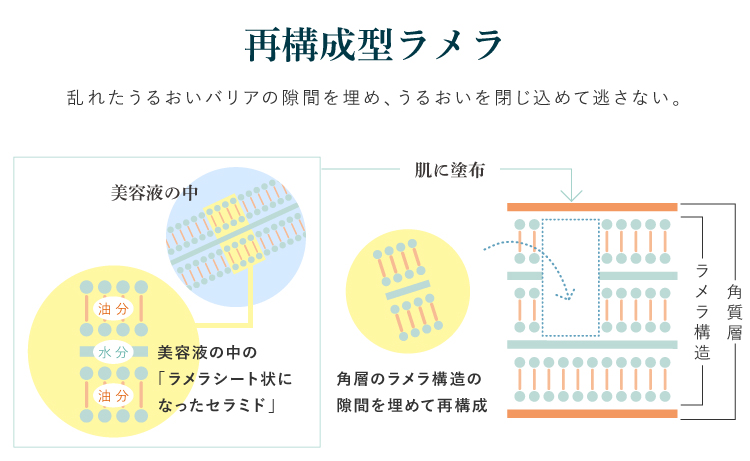

また、セラミドは単に配合すればよいというものではありません。 コレステロールと脂肪酸と一緒にラメラ構造という層状の構造になって初めて、バリア機能をもちます。 ラメラ構造というのは、脂質2重膜のシートが何重にも重なった層状で、ミルクレープのような構造です。

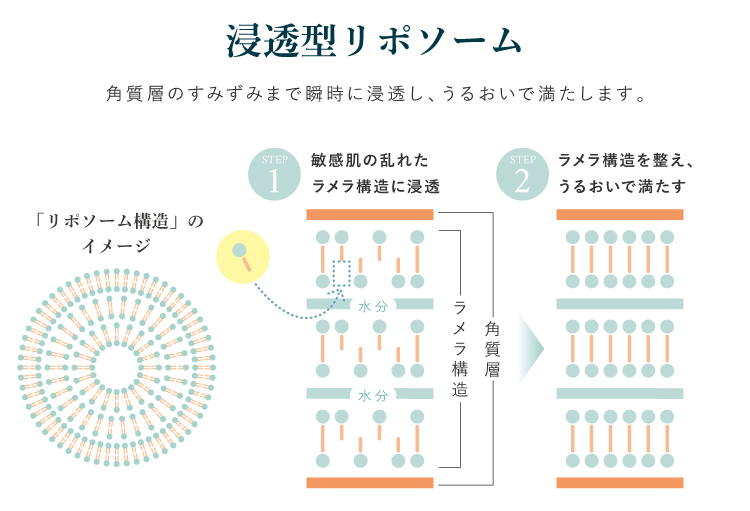

ラメラ構造は親水性の領域と疎水性の領域が交互にあるため、水や水溶性の物質は疎水性の層に阻まれ、油性の物質は親水性の層に阻まれることで、強固なバリアを形成します。 DSRでは、大きなバリア機能の損傷部位にはシート状のラメラ構造が入り込んで修復し、細かいバリア機能の穴にはリポソーム型が入り込んで修復するというコンセプトでシートタイプとリポソームタイプの両方のセラミドを配合しています。

マルチセラミドのこだわり

ヒトの体の中には様々なセラミドのタイプが存在しています。 セラミドはスフィンゴイド塩基と脂肪酸が結合した構造をしています。この組合せによって様々な種類が形成されているのですが、ヒトの皮膚の場合は4種類のスフィンゴイド塩基と3種類の脂肪酸との組合せで12種類のセラミドのタイプが知られています。 髪の毛では4種類と言われているので、皮膚では沢山の種類のセラミドが存在していることになります。 個々のセラミドタイプについて、その働きは不明ですが、セラミドEOSやEOPのような長鎖のセラミドはアンカーのような働きをしてバリア機能を支えている重要な役割を担っていることが知られています。

DSRでは、できるだけ肌本来の状態に近づけるため、複数のタイプのセラミドを使用しています(マルチセラミド)。 化粧品の表示名称としては、セラミドEOP(セラミド1)、セラミドNG(セラミド2)、セラミドNP(セラミド3)、セラミドAG(セラミド5)、セラミドAP(セラミド6Ⅱ)を使用しています(製品によっては3種類の場合もあります)。

またセラミドの濃度にもこだわっています。セラミドは非常に高価な原料ですが、アトピー肌などの敏感肌で不足しているセラミドの量を計算し、毎日のケアでしっかりと補える量を配合しています(0.2%)。また、さらに高濃度タイプのものや低濃度タイプのものなど、お肌の状態に合わせてお使いいただけるよう製品のラインナップも充実させています。

セラミドによるスキンケアが実際に効果の高いケアであることは、多くの研究で実証されています。またこれだけ多くのセラミド配合製品が販売されていることもセラミドが有用であることの証明かもしれません。しかし本当にセラミドの効果が発揮される形で使用されているスキンケア製品はごくわずかです。DSRのセラミドスキンケア製品は皮膚科学に基づいた処方であり、自信をもっておすすめできる製品となっています。